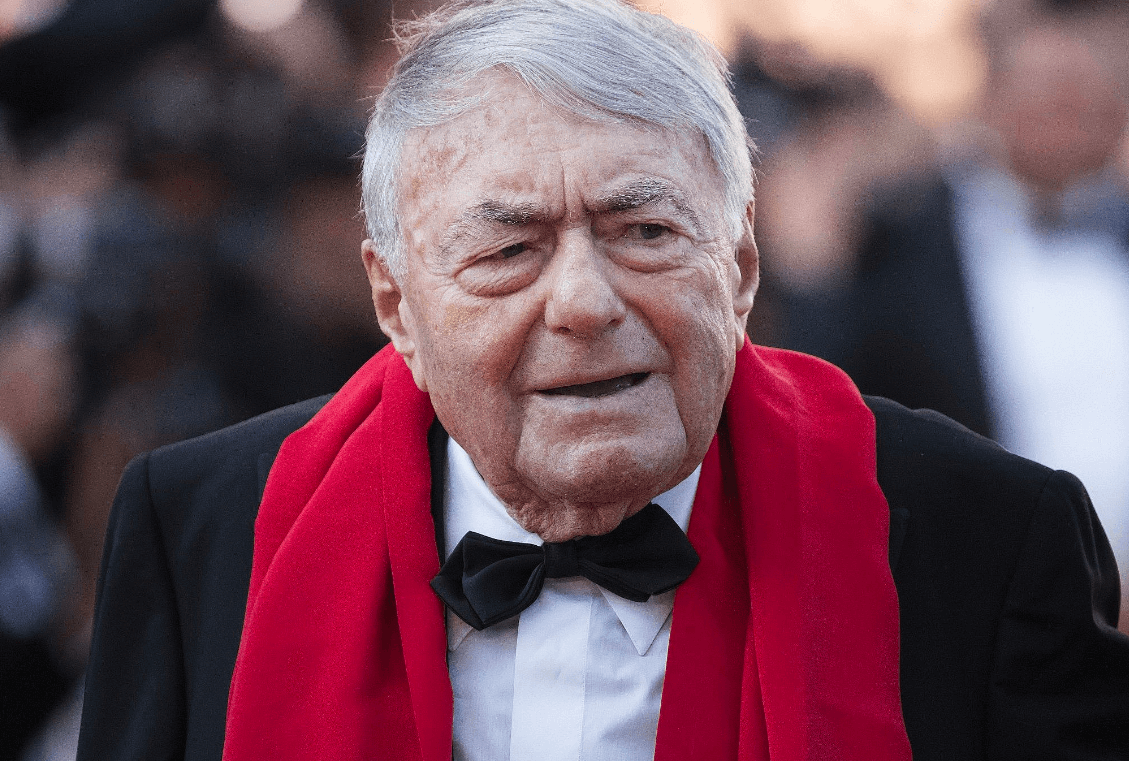

Claude Lanzmann, un nom synonyme de documentation historique approfondie, s’est taillé une place dans le domaine du cinéma grâce à son engagement incessant à capturer l’essence de la survie et de la résilience humaines. Né le 27 novembre 1925 à Bois-Colombes, en France, le voyage de Lanzmann à travers le labyrinthe du XXe siècle a été marqué par un engagement profond dans certaines des périodes les plus sombres de l’histoire moderne, culminant avec la création de son opus magnum, Shoah.

Première vie et influences

Lanzmann est né dans un climat rempli d’effervescence intellectuelle et de troubles politiques. Ses parents, Pauline Grobermann et Armand Lanzmann, lui ont inculqué de solides bases en littérature et en philosophie. Cette exposition précoce au pouvoir du récit et de la pensée critique a façonné son travail ultérieur, qui s’attardait souvent sur les responsabilités éthiques de la narration.

Une vie au milieu de l’histoire

La jeunesse de Lanzmann a été assombrie par le spectre de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste, événements qui définiront plus tard l’œuvre de sa vie. Son engagement dans la Résistance française à l’adolescence a non seulement illustré son engagement précoce en faveur des principes antifascistes, mais l’a également exposé aux complexités du courage et de la fragilité humaine. Ces expériences ont fourni une toile de fond viscérale sur laquelle se dérouleraient ses efforts cinématographiques.

Voyage cinématographique

Bien qu’il ait d’abord poursuivi une carrière dans la philosophie et la littérature, le parcours de Lanzmann a pris un tournant décisif vers le cinéma. Son approche n’était pas celle d’un historien traditionnel ; il était plutôt un chroniqueur de la mémoire. Il a évité les techniques narratives conventionnelles, se concentrant plutôt sur les témoignages oraux pour transmettre l’histoire à travers les yeux de ceux qui l’ont vécue.

La création de Shoah

En 1985, Lanzmann a présenté au monde Shoah, un documentaire monumental qui plonge dans l’Holocauste à travers les souvenirs personnels des survivants, des passants et des auteurs. Les neuf heures et demie de séquences du film, dépourvues de toute reconstitution historique ou séquence d’archives, exigent un engagement actif de la part du spectateur, ce qui en fait une expérience unique et immersive dans la documentation historique.

Shoah n’est pas qu’un film ; c’est une expérience qui refuse de laisser son public rester passif. La collecte méticuleuse de témoignages de Lanzmann a duré plus de 12 ans, démontrant son engagement non seulement à raconter une histoire, mais aussi à préserver les émotions brutes et les dures réalités de l’Holocauste.

Vie personnelle et héritage

La vie personnelle de Lanzmann était aussi complexe et texturée que ses films. Il s’est marié à plusieurs reprises avec des personnalités notables dont Dominique Petithory, Angelika Schrobsdorff et Judith Magre. Ses enfants, Félix et Angélique Lanzmann, héritent d’un héritage de rigueur intellectuelle et d’apport culturel.

Son décès le 5 juillet 2018 à Paris marque la fin d’une époque. Cependant, ses films continuent de servir de rappels poignants des atrocités de l’Holocauste, incitant les générations actuelles et futures à se souvenir et à réfléchir.

FAQ sur Claude Lanzmann

Qu’est-ce qui a rendu unique l’approche de Claude Lanzmann pour documenter l’Holocauste ?

La méthode de Lanzmann se concentrait exclusivement sur les récits à la première personne, évitant les images d’archives pour souligner la nature personnelle et subjective de la mémoire et de la survie. Cette méthode était révolutionnaire dans sa capacité à mettre les événements historiques au premier plan de l’expérience humaine d’une manière profondément émotionnelle et personnelle.

Comment Shoah a-t-elle influencé la documentation historique et la réalisation cinématographique ?

Shoah a redéfini les limites du cinéma documentaire, soulignant le pouvoir de l’histoire orale dans la préservation des expériences humaines. Son influence est visible dans divers genres cinématographiques et littéraires où l’accent s’est déplacé vers des récits personnalisés et narratifs.

Comment les débuts de Claude Lanzmann ont-ils influencé son œuvre ?

L’implication précoce de Lanzmann dans la Résistance française et son exposition aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale l’ont imprégné d’un profond sens de la responsabilité historique, qu’il a transposé dans son cinéma, utilisant le cinéma comme un outil pour explorer et exposer les complexités de la moralité et de la mémoire humaines. .

Les contributions de Claude Lanzmann au cinéma et à la documentation historique sont sans précédent. Son dévouement inébranlable à capturer l’essence brute de l’expérience humaine pendant l’Holocauste a laissé un impact profond à la fois sur l’industrie cinématographique et sur notre mémoire collective. À travers Shoah et ses autres œuvres, Lanzmann ne s’est pas contenté de documenter l’histoire ; il a mis les téléspectateurs au défi de se confronter aux complexités morales et au poids émotionnel de l’Holocauste.

Les films de Lanzmann vont au-delà de la narration traditionnelle ; ils servent de pont reliant les atrocités passées à la conscience actuelle, encourageant un dialogue crucial pour l’évolution morale et éthique de la société. Son travail garantit que les voix de ceux qui ont souffert soient entendues, que leurs histoires soient reconnues et que leurs souvenirs soient préservés. Grâce à son approche méticuleuse de l’histoire orale, Lanzmann a doté les générations futures d’une compréhension viscérale de l’Holocauste, non seulement en tant qu’événement historique, mais aussi en tant que rappel des profondeurs et des hauteurs de la nature humaine.